A shore A.M./P.M. @yusuke shigeta

ドット絵は“かわいい”の理由

―重田さんの作品の大きな特徴である「ドット絵」について、まずは教えてください。

コンピューターやテレビに映し出される映像や画像は、四角の粒がたくさん集まってできています。その四角の最小単位を“画素”、“ピクセル”、あるいは“ドット”と呼びます。要は光の点のことです。昔は、コンピューターやテレビの画質が低くて、滑らかな画像を作れませんでした。だから四角の粒が際立って、ガタガタの映像だったんです。そのガタガタを敢えて利用し、強調して作った絵が「ドット絵」や「ピクセルアート」と呼ばれるようになりました。

―昔のファミコン(初代は1983年発売)も四角いドット絵でしたね。

そうですね。僕もドット絵のファミコンで遊んでいました。でも少し面白いんですが、パッケージや説明書には普通の手書きのイラストが描かれているんですよね。僕はこのイラストがとても重要だと思っていて、はじめにプレイヤーにイラストでゲーム世界のディテールを見せておくことで、情報の少ないドット絵の世界でも、自分の中でイメージを補って遊べていたんじゃないかなと、そこに没入感が生まれていたんじゃないかなと思っています。

―しかもドット絵って、かわいいですね。

かわいいですね(笑)。僕自身は“かわいさ”を狙っていたわけではないんですけど、作品を作る過程でドット絵を選ぶことになり、オマケとして見た目のかわいさやキャッチ―さがついてきてしまいました。それで、ドット絵って何でかわいく感じるんだろう?と改めて考えたことがあって、これから説明したいと思います(笑)。

例えば、折り紙で大きな丸を切ろうとすると、滑らかに切れますが、小さな丸を切ろうとすると、手で切っているので、ディテールが荒くてガタガタになってしまいますよね。人間は体の大きさがあるので、小さなものを作ろうとすると、どうしてもディテールが荒くなってしまいます。ドット絵もディテールが少ないので、感覚的に実際の大きさよりもずっと小さなものだと感じているんじゃないでしょうか。デジタルデータというのはリアルな物質ではないので、そもそもスケールというものを持たないはずなのに、ドット絵はそれ自体に「スケール感」を内包していて面白いなぁと感じています。その小さい感が“かわいさ”に繋がっているのかなと考えました。

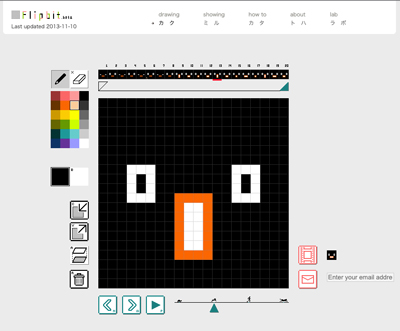

重田さんが考案した、「小さなアニメーション」を作るためのサイト「Flipbit(フリップビット)」。20×20ピクセルという小さな画面に最大20コマのGIFアニメを作ることができます。

→サイトはこちら

→チュートリアルはこちら

何かを表現することよりも、ルールや仕組みが作品に昇華する

―なぜ、ドット絵を選んだんですか?

僕はデザイン学科出身で、技術的なことが好きなのもあって、映像の中身を考えるよりも、様々な事柄を整理整頓し、原理的なルールや仕組みを考えるのが好きでした。2000年代後半に会社を辞め、大学院に入学したんですけど、その頃、世の中はどんどん高解像度へ舵を切ろうとしていました。そんな時代の流れに少し疑問を感じて、一般的な高解像度とは違う切り口で作品を作れないかなと考えてみました。その時に出てきた答えが、一つの絵に対してたくさんのドットを使うのが高画質であるならば、反対に少ないドットで、たくさんの人物や物語を描いてみようと思いつきました。画面の密度を広さと読み換えたわけです。それで小さなドット絵を描き始めたんです。

―なるほど! だから、かわいさを狙っていたわけじゃないということですね。

そうなんです。でも、かわいくなると、子どもでも楽しく見れるんですよ。だからこそ、関ケ原山水図屏風や小川芋銭の水墨画など、古めかしくて、日常ではちょっと出合わないようなものを敢えてドット絵の要素として取り入れました。すると、そのものが「かわいく」なるから、子どもから大人まで幅広い方に未知のものに触れるきっかけを作ることができました。表現はある種のコミュニケーションなので、ドット絵を使えば色々なものを繋げることができるんじゃないかと思っています。

―重田さん自身のこれまでの経験の中に、ドット絵につながるエピソードはありませんか?

2014年に横須賀美術館の展覧会に参加して、画素山水を発表したんですが、その時に「小さい頃、ダイヤブロックでよく遊んでいた」ということを思い出して、あ、ダイヤブロックとドット絵って同じでは…と気付きました。既にドット絵で他にも作品を作っていたので、今更思い出したという話だったのですが、いかに少ないブロックでモチーフを造形するかというミニマムなドット表現につながる遊びの記憶まで思い出しました。でも、小さい頃の思い出って、現在の自分の制作に無理矢理つなげようとした歪んだ思い出だと、さらに俯瞰で考えたりもします(笑)。

―(笑)。重田さんはそういう考え方も含めて、従来の表現者のイメージとは違う、新しいタイプですね。どちらかといえば、デザイン的というのでしょうか。

作家として個性が強いという感じではないと、自分でも思っています。映像会社でテレビのCMなどを作っていた頃、毎回、全く違う仕事がやってきて、その度に工夫して回答するとか、クライアントの考えを整理してアイディアを提案するのも楽しかったです。ただ、自分の中に蓄積がないなあと思って、大学院に入学し直しました。

―「蓄積がない」というのは、映像制作というものが消費されていると感じた、ということですか?

そうですね。自分が作ったもの同士が繋がっていないというのでしょうか。作ったものが次の制作物に繋がるような営みをしたいと思っていて、それを蓄積と呼んでいます。だから、こういう作家になりたいという強いイメージをもっていたわけではなくて、制作と発表、そこからの発見だったり、出会いだったりというのが10年ほど続いて、結果的に作家っぽく見えるようになってきたかなぁという感じです。

がそのもり @yusuke shigeta

体験全体が“一つの物語”になること

―映像って、始まりと終わりがあるというのが一般のイメージだと思うのですが、重田さんの映像作品にはそれがあまりありませんね。

長く映像を作ってきたので、始まりと終わりという考え方は体に染みついていると思います。ただ僕の現在の作品は、展覧会という形式をとっているので、映像の中に起承転結を作ってしまうと、ほとんどの人が“途中入場”になって、映像の世界観に入りにくくなってしまいます。なので、空間に入るという体験全体の中で起承転結を作るように心がけています。作品に出合うところが“起”、映像そのものは常にループしていて“承転”を担う。体験が終わるときに“結”になるといった具合です。

―現在の映像は、映画館、テレビ、パソコン、スマートフォンなど、多様なメディアやデバイスで見ることができます。そんな中、あえて「展覧会」という空間性や身体性を伴う形式をとられたのは、何故でしょう?

もともとアニメーションを作っていた時期があって、大学院の卒業制作は上映形式の作品を作りました。海外でも発表されたんですけど、作品だけが運ばれ上映されるので、見てもらっている実感がわかなかったんです。勤めている時も、自分の作った映像がテレビから流れ、その瞬間に何万人が見ているはずなんですけど、あまり感動しない。それよりも実際に自分の足で展覧会場に行って、実際に目にしたり、空間で試行錯誤したり、いろいろな人と話すことに重要性を感じています。そういう双方向な場で受ける刺激やイマジネーションが次の制作に繋がっていくのだと考えています。

―コロナ禍になって改めてよくわかりましたが、人が居る、人と人が出会うって、すごい情報量ですよね。

そうだと思います。SNSなどでの少ない文字のやり取りも、誤解がものすごく多い。もちろん、人と人が会っても捉え違えなんてたくさんありますが、悪い感じにならないというか。身体や感覚って、いろんなことを発していますね。

―作品を制作する際に、大切にされていることは何ですか?

「言葉との距離」です。外側から考えるということは、制作のロードマップをある程度言葉で組み立てて取り組むことになります。でも、同時に言葉を疑っているところもあるのです。言葉は考えを整理するのに役立つのですが、整理を間違うこともあるし、取りこぼしも多い。作品を制作していく過程で、言葉から逸れたところに面白さを発見してしまうこともあります。それは五感とか直感みたいなものに近くて、言葉を超えて「気が付く」みたいな感覚です。言葉はすごく便利で使える奴なんですが過信しすぎず、理論と感覚をいったりきたりしながら作るということを大切にしています。

―なるほど。では、これまでの制作で、キーワードにしていた言葉ってありますか?

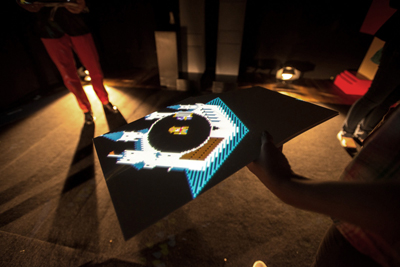

敢えて言えば「光」です。映像が見せる世界はイメージですが、現象としてはRGBの光です。このイメージと現象という2つの側面を上手に使いたいと思っています。光に関連するモチーフを中心に世界観を作っていくことで、この2つが上手く重なる瞬間を作りたいと思っています。例えば、宇宙だったり星空だったり。暗い中で光が点滅していると、それは星のようにも、焚火のようにも見えますよね。白い絵本に小さい焚火を投影して見せるという作品では、映像そのものが光っているので当然ですが、実際に小さな焚火を手の中に持っているような錯覚に陥ります。光るという現象と、焚火というイメージが重なり、普通は持てないはずの焚火が持てる。これは面白いなと思って、いろいろ実験してきました。

A shore A.M./P.M. @yusuke shigeta

―最新作では、ご自身が住んでいる葉山の風景をモチーフにされますね。

葉山は9年ほど前に引っ越してきたんですが、とても気に入っていて、ドット絵で風景を描いてみたいとは随分前から思っていました。ただ日々の仕事や制作、都内の展示をチェックしたりとなかなかまとまった時間が作れずにいました。でもコロナ禍になってしまって、どこにも行けなくなったので、やっと地元に目を向ける時間ができました。海が近いから釣りも始めましたし、葉山の絵も描けて、実りもあったかなと思います。

―その過程で、改めて気付いたことってありますか?

自分の必要なものだけを引き出しにしまっておくと、自分が思った以上に視野や可能性が狭くなってしまうように思いました。偶然も含めてですが、自分とは全く関係ないものに触れるということは、とても大切だと気付きました。それは、他人の意見や考えを知ることも含めてそう思います。

撮影=鈴木さや香

―春日井での展覧会では最新作がお目見えしますね。しかも、今回は初の個展です。

10年も活動していて、一度も個展をしていなかったので、オファーをいただいた際には、とうとう来たなと、覚悟を決める感じでした。

今回は、中部国際空港セントレアで展示した「関ケ原山水図屏風」をこれまでで一番大きなスクリーンで展示します。この作品は大きい方が面白いので、ドット絵の妙味を楽しんでもらえると思います。

新作も登場します。葉山の風景を描いたものは、なかなか遠方に行けない現在だからこそ、旅行する感覚で体験してもらいたいです。

「がそのもり」は白い本をスクリーンとして持ち、自分で移動して映像を探しながら物語を追っていく作品です。昔話やおとぎ話を映像化しているので、子どもに遊んでもらえると思います。

多くの方に体験いただければ嬉しいです。