財団スタッフDIARY

0年0月の記事一覧

【かすがい文化フェスティバルレポート②】7月30日スペシャルDAY

夏真っ盛り!子どもたちは、楽しい夏休みの真っ最中ですね。

文化フォーラム春日井と春日井市民会館では、夏休み期間中「かすがい文化フェスティバル」と銘打った

子ども向けのワークショップを多数行っています。

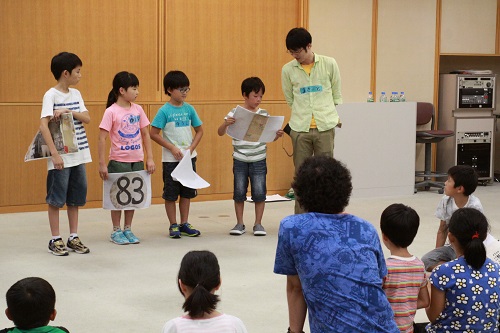

7月30日(日)は「スペシャルデー」として小学生限定の体験講座を1日で14種類行いました。

春日井市文化協会・春日井市美術協会の先生たちを講師に迎え、

伝統文化や工作など、さまざまなジャンルの講座を、子どもたちに体験してもらいました。

全14講座の様子を、紹介しますね!

①割りばし鉄砲を作ろう!

割りばしでつくった鉄砲にイラストを描くと、自分だけのオリジナルが完成です。

輪ゴムをつけて、実際に射的にも挑戦! 上手く倒すのは意外と難しそうです。

②豆まりのストラップを作ろう!

「木目込み人形」の技法を使って、かわいい豆まりのストラップを作ります。

木に彫られたみぞに、へらを使って布を押し込んでいく作業は、夢中になってしまうようです。

③お琴にさわってみよう!弾いてみよう!

お琴の演奏に挑戦。「か~え~るのう~たが~」と、爪で弾いて音が鳴ると、みんな嬉しそう。

④かっこよく着物を着て、かわいく踊ろう!

着物を着て、日本舞踊を踊ります。

扇子を使う場面では「お姫様になった気分でね!」と先生からアドバイスも。

⑤やさしく三味線にふれてみよう!

三味線で合奏してみます。みんな真剣な表情。約一時間で、簡単な曲を合奏できました。

⑥ゆかたを着て日本文化を楽しもう!

先生に教わりながら、ゆかたを自分で着たあと、記念撮影☆ 帯も色とりどりで後ろ姿もすてきです。

⑦琵琶・胡弓・鼓・篳篥・尺八、いろんな和楽器にふれてみよう!

並べられた伝統的な和楽器に自由に触れてみます。初めて触れる楽器たちに、子どもたちは興味しんしん!

⑧太筆で大きく書こう!

大きな筆で体全体をつかい、「海」「花」など一文字を書きます。

子どもたちの字の上手さにスタッフもびっくり。

⑨楽しく抹茶をいただきましょう!

お茶会に参加し、もてなす側、もてなされる側、両方を体験!

お菓子とお抹茶はおいしかったでしょうか?

⑩いろいろな濃さの墨で絵を描いてみよう!

お手本を見ながら「水墨画」に挑戦! 墨の濃さを変えることでいろんな表現ができます。

⑪ケーキのマグネットを作ろう!

特殊な粘土を使い、ケーキのかたちのマグネットを作ります。

「次はチョコを作ってみたいな」とリクエストも!

⑫美しいお花を生けよう!

生け花に挑戦。「ここの葉っぱを折ってみようかな?」と子どもたちのセンスがきらりと光ります。

⑬クラシックギターをひいてみよう!

「ぽろーん」と弦をはじくといい音が! ギターを弾く姿も様になっています。

⑭和太鼓に楽しんでふれあおう!

最初は恐る恐るばちを握っていた子どもたちですが、だんだん力強いリズムになっていきました。

以上の全14講座、子どもたちの笑顔や真剣な表情が見られる1日でした。

講座を通して「こんな文化があるんだ!」「もっとやってみたい!」と思ってもらえたら幸いです。

【かすがい文化フェスティバル レポート①】

ルーツ探検隊。いざ、鳥居松商店街へ!

2017年7月27日(木)に、文化フォーラム春日井で、

かすがい文化フェスティバルの第一弾ワークショップ、

「あつまれ!ルーツ探検隊」が開催されました。

北九州を拠点に活動している俳優・演出家の有門正太郎さんと一緒に、

鳥居松商店街にある4つのお店を訪ねて、そこで働く人の記憶を探る今回のワークショップ。

13名の子どもたちの他、有門さんのアシスタントとして、

名古屋を拠点に活動している劇団あおきりみかんの松井真人さんと、

真崎鈴子さんが参加してくださいました。

まず、記憶を探る手がかりになるのはお店にある物の写真です。

一見、何かわからない写真に映っているもの。

何だかわかりますか?

実は、この手がかりとなる写真は、

お題(①一番努力して手に入れたもの

②一番長く使っているもの

③人からもらったもので思い入れが強いもの

④なぜか捨てられずに、ずっと手元に残っているもの)

をもとに、お店の方にご協力いただき、事前に撮影させていただいたものです。

お題のテーマを知らされていない子どもたちは、

3つのチームにわかれて、「写真に映っているものは何か?」を想像し

アレコレと話し合ってから、実際のお店へ出発しました。

お店に到着した子どもたちは、写真に映っている物にまつわる記憶を、持ち主にインタビュー。

写真を見ただけでは分からない、持ち主ならではのエピソードには、感慨深いものがありました。

↑フラワーショップ花元(お花屋さん)

↑KIRAKUYA(プラモデル屋さん)

↑柄元金物店(金物店)

↑丸十伊藤書店(本屋さん)

お店から帰ってきた子どもたちは、自分たちのチームが調べてきたことを他のグループに発表。

じっと話を聞いている子どもたちの姿が印象的でした。

「写真を見て、お店へ行く前に想像し、考えていたものと、実際のものとで違っていたのが面白かった」

と、子どもたちは楽しそうに感想を教えてくれました。

有門さんの春日井でのワークショップは、この後も続きます。

詳しくは9月末発行のFORUM PRESSをぜひご覧ください☆

【FORUM PRESSレポーター】秋川雅史 コンサートツアー AMORE -アモーレ-

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2017年6月4日(日)に開催された

『秋川雅史 コンサートツアー AMORE -アモーレ-』を2人がレポート!

FORUM PRESSvol.81にもレポートを掲載しています。コチラからPDFでお読みいただけます。

@春日井市民会館(撮影:かすがい市民文化財団)

Report223 魅惑の「秋川雅史コンサート」 こじまみつこ

6月4日(日)の『秋川雅史コンサート』は小島さやかさんのピアノ演奏で始まりました。カンツォーネ『アマポーラ』の曲とともに登場した秋川さんが歌い出すと、会場中に声が広がります。美空ひばりさんの歌は一曲、必ず入れるとか。『函館山から』は、情感あふれる名曲を、秋川さんならではのテノールで表現されていてすてきでした。そして、生の声だけで始まったソーラン節。会場中に声がしみわたりました。しなやかな手と指の動き、ピアノに寄り掛かる姿。すべてうっとりです。皆さん、秋川さんに視線が釘付けで、顔は秋川さんを見たまま身動き一つありませんでした。軽快なトークを交えての歌は、市民合唱団『コール・アモーレ』が登場すると最高潮に達しました。日々の応援歌『あすという日が』と、亡き人への思い『千の風になって』。秋川さんと『コール・アモーレ』の息もぴったりで、歌声は風に乗ってどこまでも流れていくようでした。皆さん、秋川さんと合唱団に力をいただいて、満ち足りた表情で帰っていかれました。

Report224 情熱的な歌声にブラボー! 紀 瑠美

会場は満席。書道が趣味という秋川さんは、「小野道風」についての勘違いをおもしろく話し、「書のまち春日井」の観客の心をつかみました。

秋川さんのコンサートは、「クラシック曲を集めたコンサート」と「聴きなじみのある曲を入れたコンサート」の2種類があり、今回は後者でした。イタリアの名曲の他、民謡『ソーラン節』や美空ひばりの『函館山から』などを情熱的なテノールで歌いました。客席からは「ブラボー!」の歓声と共に盛大な拍手が響きました。

このコンサートのために結成された92名の合唱団『コール・アモーレ』は『あすという日が』『千の風になって』で秋川さんと共演。生き生きと歌う姿と、気持ちを込めたコーラスは見事でした。

また、秋川さんは、入場時に配られた自分史文章講座作品集を紹介。「最近は文章を書くのがおもしろい」と話していました。

アンコール曲は『翼をください』。秋川さんの魂を込めた熱唱に、観客はスタンディングオベーションで応えました。

【FORUM PRESSレポーター】「生演奏と投影で綴る大作曲家の大傑作シリーズVol.2」

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2017年5月21日(日)に開催された

『生演奏と投影で綴る大作曲家の大傑作シリーズVol.2』を4人がレポート!

FORUM PRESSvol.81にもレポートを掲載しています。コチラからPDFでお読みいただけます。

@春日井市民会館(撮影:かすがい市民文化財団)

Report219 目からウロコ 中林由紀江

コンサートの始まる前は「ベートーヴェンって堅苦しそう」と、思っていました。しかし、その偏った私の考えは、1曲目から払拭されました。それどころか感動で鳥肌がたっていました。生涯で9つの交響曲を作ったこと。ナポレオンを崇拝していたこと。全然知らなかったベートーヴェンのことを教えてもらって、目からウロコが落ちたようでした。今回は全交響曲の触りだけを聴かせてもらいましたが、全曲を聴いてみたくなりました。また、それぞれの曲を作った時の様子を知って、アンコールの始まる頃にはすっかり熱狂的なファンになっていました。今まで何気なく聴いていた『歓喜の歌』は、生涯独身で耳も聞こえなくなっていた彼の「不遇の人生の中からの歓喜」を反映しているということを知り、今までとは全く違った曲に聴こえてきました。

Report220 これからはベートーヴェンも楽しめます \(^0^)/ 林佳枝

初心者にはハードルが高くて敬遠してしまうもの。おもてなし料理、PC操作、クラシック音楽etc.もし難解な部分を噛み砕いて教えてくれる優しい先生が寄り添ってくれたなら…? きっと重い扉も徐々に開いてすてきな花園が見えてくるはず。さらに、得た知識は身について一生の宝になると感じました。(夢のような話でしょうか?)

茂木大輔さんの軽妙な解説とスクリーンに投影される資料で、ベートーヴェンが家庭人として意外に苦労人であること、彼の交響曲は第一番から第九番まで24年の歳月をかけて作られたこと、その時々の彼の思想や人生がちゃんと反映されていると知りました。ロマン派を先駆ける音楽的挑戦と、彼の音楽の品位の高さも印象に残りました。

茂木さんの指揮+名フィルの生演奏にうっとりしながらも、目・耳・頭はつねに総動員。最後にスクリーンに映画のようなエンドロールが流れて、この贅沢な演奏会を支える人々の熱い音楽愛を思いました。

Report221 「運命」〜苦悩を突き抜け、歓喜に至る〜 のぐちりえ

「突然降り掛かる絶望! 苦悩! 打ちのめされ、打ちひしがれる…そこへわずかな勝利への希望が顔を覗かせる。喜んだのもつかの間、希望ははかなく消え去ってゆく。再びわき立つ暗雲。そこには絶望、悲愴が重くのしかかる。しかし、ついに待ち望んだ勝利のファンファーレが高らかに響き渡って、運命は好転し歓喜へと至った!」

冒頭部分が非常に有名なベートヴェン作曲の交響曲第5番『運命』は、全曲を通して聴くと「音で聴く小説」になっているそうです。名フィルのすばらしい演奏とともに、茂木大輔先生がベートーヴェンの一生や時代背景、交響曲の特徴をおもしろおかしく解説してくださいました。「運命の動機=ダダダダーン」と「勝利への旋律=シードーレー」のメロディをひたすら散りばめて、この「運命」という交響曲が構成されているという解説にも驚きました。ただ音楽を聴いているだけでは知り得ない秀逸な知識を吸収できた有意義なコンサートでした。

終演後のサイン会の様子(撮影:かすがい市民文化財団)

Report222 ダダダダーン……『運命』~生演奏と投影で綴る第2弾~ 和田卓夫

「ダダダダーンの4つの音は何を指すのですか」「運命の動機と呼び、上昇する3つの音を希望の旋律として、そして勝利へと進んでいくのです」終演後のサイン会場で茂木大輔さんは、質問に答えてくれました。

ベートーヴェンの交響曲第5番『運命』は4つの楽章で構成されています。演奏時間は35分。「暗から明へ」という構成をとり、激しい葛藤を描いた第一楽章から、瞑想的な第二楽章、第三楽章の不気味なスケルツォを経て、第四楽章で歓喜が解き放たれるように、勝利へ進んでいく壮大な曲の構成をとっています。ベートーヴェン自身の、耳を患うという苦悩を経て、歓喜に至る過程が反映されています。

「今日の演奏会の感想は?」と茂木さんに聞かれ「楽団の指揮から楽しいトークで会場も指揮する茂木大輔さんに驚きました」と申し上げたら、ありがとう!と言われました。

【FORUM PRESSレポーター】秋川雅史さんと共演!市民合唱団「コール・アモーレ」

FORUM PRESSレポーターによる「わたしレポート」。

2017年6月4日(日)開催の「秋川雅史コンサート」で秋川雅史さんと共演した市民合唱団『コール・アモーレ』。

本番まで、約2か月にわたって練習が続けられました。その練習風景と、参加者の声を、3人のレポーターが紹介します。

@文化フォーラム春日井・視聴覚ホール

Report215 合唱団の成長ぶりにびっくり!本番にふくらむ期待 紀瑠美

5月9日(火)、5回目の練習会で、市民合唱団が歌っていると、秋川雅史さんが入室されました。「人数に圧倒されています」と秋川さん。公募で集まった94名の歌声は、5回目の練習とは思えないほどすばらしい響きでした。

「94人の声がちょっとずつ違うからいい。合唱の醍醐味は響きをそろえていくことです。しかし、0.01秒まで言葉の頭がそろっても合唱にはなりません。ずれが大切です。自分の声の良さを表現しましょう」団員の熱い視線に応え、秋川さんの指導が始まりました。呼吸法、気持ちの込め方など実演を交えての説明に団員たちは目を輝かせていました。秋川さんに「すばらしい!」と褒められながら練習するうちに、どんどん良くなっていきました。秋川さんの生の声に感動したり、おもしろいトークに笑ったりする場面もありました。秋川さんの歌と合わせて全体を通すのは、本番当日。楽しみです。「『歌は生涯、上達できると思っている』という秋川さんの言葉に励まされた」「感情を込めて歌いたい」「ドキドキした。格好良かった。秋川さんをますます好きになった」と、練習後に合唱団の先生や団員は話してくれました。

翌週5月16日(火)6回目の練習会では、上達ぶりにびっくりしました。それぞれ自宅で練習を重ねているのでしょう。練習会では、合唱団の先生が根気強く丁寧に指導していきました。団員の先生への信頼感が伝わってきました。参加理由も合唱経験歴も様々な団員たちは、一つの目標に向かってまとまっていました。合唱曲は『千の風になって』と『あすという日が』。本番でどのような合唱を聴かせてもらえるのか、期待がふくらみます。

Report216 ちょこっとインタビュー かつみ I

「合唱の経験がない初心者でもOKだったので」と、初めて市民合唱団に参加の呑海(どんかい)さん。「大人数でワクワクしている」そうです。圧倒的に女性が多い中、数少ない男性の早川さんは「先生が優しくて熱心に指導して下さる。恵まれている」と一生懸命なご様子。小学生の時から合唱を続けてきたという熊谷さんは「まだまだ勉強。シニアになっても何年経っても歌っていける」と。お3方とも秋川雅史さんと一緒の舞台に立つことを、とても楽しみにされています。合唱練習では稲田真由美先生が「100人のフォルティッシモ、100人のピアニッシモをお客さんに伝えたい」と、にこやかなお顔でもキリッと指導されていました。「練習したことを出せるように」(呑海さん)、「一人よがりにならず皆に合わせて」(早川さん)、「笑顔で自分も楽しく」(熊谷さん)と本番への抱負を語ってくれました。近づくコンサートに向けて、皆さんの気持ちが歌声とともに、力強く高まっていくのを感じました。

Report217 熱気充満 市民合唱団「コール・アモーレ」 こじまみつこ

5月16日(火)、「秋川雅史コンサート」で秋川雅史さんと歌う市民合唱団「コール・アモーレ」の6回目の練習を見学しました。「コール・アモーレ」は10代から80代までの94人が参加する市民合唱団です。練習の前に3人の方へインタビューをしました。皆さん歌うことが大好きで、そして「秋川雅史さんと一緒に歌えるなんてこんな幸せはない」と嬉しそう。

指導は稲田真由美先生、ピアノは柴香織先生。前回の練習では、秋川雅史さんが直接指導されたこともあって皆さん元気一杯です。

始めに稲田先生が「歌う=聴くということ。他の人への思いが大切」と心構えを話されました。

「今生きていること、一生懸命生きること、なんてすばらしい」これは『明日という日が』の歌詞の1節です。自分や周りの人への応援歌として聞こえてきました。『千の風になって』とともに、今を生きる私たちへの応援歌です。

聞いている私も「コール・アモーレ」の熱気に包まれて体が熱くなってきました。歌うことで気持ちを伝えるすばらしさを感じます。そして、歌い終わった「コール・アモーレ」の皆さんに盛大な拍手を送りたくなりました。

【FORUM PRESSレポーター】第207回 昼コン「春の日は過ぎ行く」

FORUM PRESSレポーターによる「わたしレポート」。

2017年5月13日(土)に開催した第207回 昼コン「春の日は過ぎゆく」のレポートです。

@文化フォーラム春日井・交流アトリウム

Report212 弦楽器で奏でる季節の移ろい…春から夏へ 與後玲子

『昼コン・夜コン』は出演者のおしゃべりを交え、音楽が身近に、日常の一部になることを願って続けられている無料コンサートです。私は、芸術に疎い生活を送ってきたので、音楽という扉を開けるには絶好の催し物でした。5月13日(土)の昼コン『春の日は過ぎゆく』では、『サラマンカホール・レジデント・カルテット』が登場しました。美しい4人の演奏者が登場するだけで観客は舞台に集中。曲を紹介する彼女たちのおしゃべりも、初々しく爽やかです。しかし、曲が始まると打って変わり饒舌な芸術家に変貌。1曲目は、まどろむ春のめざめをイメージする、エルガーの『愛の挨拶』。美しい弦楽器のメロディーが優しく私たちを包みます。そして、春の躍動感溢れるクライスラーの『愛の喜び』。やがて夏をむかえようとする激しくかつ哀愁のこもった、ピアソラ『リベルタンゴ』を弦楽四重奏で味わえる楽しさ。 続いてベートーヴェン、大河ドラマ『真田丸のテーマ』へと、コンサートの名に相応しい選曲で終演。

すばらしい曲をつむぎ出す4人の、曲のすばらしさをいかに伝えるかに集中し演奏する真摯な姿勢にさらに、感動しました。

Report213 ステージも会場も春満開! 川島寿美枝

走り梅雨のようなあいにくの天気の午後。昼コンのステージに、『サラマンカホール・レジデント・カルテット』の4人の女性アーティストが登場すると、会場は大きな拍手に包まれ、一段と華やかになりました。

「春の日は過ぎゆく」というテーマで、寒い冬から解放され、春を謳歌する軽快なリズムの曲から、春の午後の日差しの暖かさに身を任せているような優しいメロディーまで、プログラムの構成と演奏のすばらしさに魅了されました。ラストの『真田丸のテーマ』や、アンコールの日本の四季をテーマにしたなじみ深い唱歌のメドレーに観客も私も酔いしれました。

終演後、4人にインタビューをさせていただきました。「ステージ上であがったりはしないのですか?」という質問に「あがりますが、観客の皆さんに良い演奏をお届けしたいという思いが強いです」との言葉に、プロ意識の強さをしみじみと感じました。

Report214 優雅で心が落ちつく雨あがりの午後 中林由紀江

「カルテットとは弦楽四重奏のこと」だと始めて知ったくらいの超初心者の私には、舞台上の四人の淑女たちの笑顔が、とても眩しく見えました。が、敷居を高く感じていた不安は、すぐに消えました。音楽が最初はさりげなく始まって心をノックされ、その後ぐっと惹きつけられました。題名は知らなくても聴いたことがあり親近感のある曲の数々。音楽もすばらしいのですが、合間の話がとても聞きやすく、音楽室の絵でしか馴染みのない大作曲家についても、わかりやすくお話をしてくださいました。アンコールの「日本の唄メドレー」は懐かしく心の奥まで染み渡り気づけば涙ぐんでいました。

演奏後にチェロの紫竹さんが、「音楽の楽しさやすばらしさを、どうしたら伝えられるかと考えて演奏しています。そして音楽をやれる幸せを感じています」と話された満面の笑顔が忘れられません。彼女たちの目的どおり、その気持ちは直球で心地良く私たちに伝わってきました。優しい気持ちでしばらくは過ごせそうです。

【FORUM PRESSレポーター】

愛知県美術館サテライト展示 特別展「熊谷守一展」~木村定三コレクションより~

FORUM PRESSレポーターによる「わたしレポート」。

2017年4月22日~5月14日に開催した特別展「熊谷守一展」のレポートです。

FORUM PRESSvol.80にもレポートを掲載しています。コチラ(PDF)からご覧ください。

@文化フォーラム春日井・ギャラリー

Report207 熊谷画伯は仙人のようです こじま みつこ

春日井市の文化・スポーツ都市宣言記念事業の第一弾として、4月22日より文化フォーラム春日井にて、『特別展 熊谷守一展』が始まりました。開会式に続いて愛知県美術館の副館長・古田浩俊氏が、「熊谷守一のコレクター木村定三氏について」「作品を委託された愛知県美術館について」そして「熊谷守一氏自身について」を講演されました。

写実主義から流れるような線の表現主義、そして独自の様式へ。余計なものを一切省いて単純化した生き物や植物たちは、まるで俗世を離れた仙郷の住人たちのように感じられます。老年の熊谷氏も長いあごひげの仙人そのものです。写生の心得として「観察している間に対象物がぱっと消えなければならない」なんてやっぱり仙人の言葉です。

単純にもかかわらず生命感に溢れているからなのでしょう。描かれた生き物たちをジッと見ていると、怒っている様子の『猫』には背中を丸くして「フウッ」と威嚇したくなるし、この世の憂いなしとばかりにまどろむ『白猫』は、撫でて抱っこしたくなる気持ちが抑えられませんでした。

Report208 満ちた空白 ― 熊谷守一展 マエジマ キョウコ

『特別展 熊谷守一展』の初日だった4月22日、愛知県美術館副館長・古田浩俊氏による開会記念講演会「愛知県美術館、木村定三、そして熊谷守一」が催されました。出会ったとき、木村定三は20代、熊谷守一は58歳。歳の離れたふたりがどう親交を深めたか、木村定三と愛知県美術館とがどう関わってきたか ……。人の縁の不思議さを感じさせるお話でした。

講演会を聴いて書も見たくなり、春日井市道風記念館に行きました。そこで観た書は「言葉の意味がそのまま書になっている」と言えば伝わるでしょうか。守一が、身の回りのものを見て、感じたままが書として表現されているのです。心打たれました!

「満ちた空白」。熊谷守一の作品を観ていたら、そんな言葉が浮びました。「モリカズ様式」で描かれた絵画は、力強い輪郭に囲まれた面で構成されていますが、その面が単なる平面でなく、しっかりと質感を持っています。書もまた、余白が充実しているというか、みっしりと心に迫ってきます。

とても心に残る特別展でした。

Report209 ほっとできます 熊谷守一展 いいさかかおる

熊谷守一の『白猫』は猫が気持ちよさそうに寝転んでいる絵です。たった2色で単純ですが、きちんと描かれています。その凛とした姿に、守一の「生き物は人間と違って、ウソをいわないからカワイイと思う。人間のほうは、ものこころつくと、ウソをつくからイヤになってしまうんです」。という言葉を感じる絵でした。

今回の『特別展 熊谷守一展』は愛知県美術館のサテライト展示として開催されました。「書のまち春日井」の守一展だけあって、春日井市道風記念館では守一の書作品の展示がありました。4月22日の開会式典では伊藤太春日井市長から「春日井市は文化・スポーツ都市宣言をした。書のまち春日井を、絵も楽しめる文化都市にしていきたい」とお話されました。同日には開会記念講演会もあり、愛知県美術館副館長の古田浩俊氏が、愛知県美術館の木村定三コレクションなどについて講演されました。

心が癒される、ほっとできる『熊谷守一展』でした。

【FORUM PRESSレポーター】

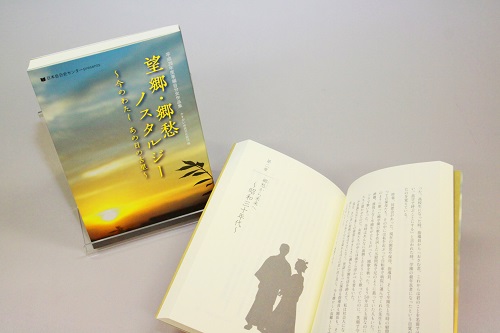

平成28年度 掌編自分史全国公募作品集

「望郷・郷愁ノスタルジー ~今のわたし あの日の古里~」

FORUM PRESSレポーターによる「わたしレポート」。

2017年2月26日に発刊された平成28年度 掌編自分史全国公募作品集『望郷・郷愁ノスタルジー ~今のわたし あの日の古里~』のレポートです。

FORUM PRESSvol.80にもレポートを掲載しています。コチラからご覧ください。(PDF:4.05MB)

Report203 誰の心にもあるプライスレスな故郷への想い 阪井真佐子

私自身も応募し、この作品集の何ページかをおこがましくも飾らせていただきました。私は子供のころに住んでいた思い出の地のことを書きましたが、他にも大人になるまで過ごした故郷での思い出を書いておられる方は多かったです。私たち60代とその上の年代の方々とは社会の様子がだいぶ違っています。何より戦争の影響が大きいのです。みんなが物がなくて貧しい時代で、家族を失った人もおられました。そこで家族が肩を寄せ合って生きてきたという体験が、故郷という心のよりどころに直結しているような気がしました。

どの作品も共通して言えることは、読後に何とも言えないほのぼのとした温かさと豊かな感情が心を満たすことです。人それぞれ故郷の捉え方に多少相違はあるものの、根底にある、故郷をこよなく愛する気持ちに変わりはなく、年月が経っても色褪せることはないのです。それがどんなに辛い思い出と重なることがあっても、です。

Report204 “故郷を見つめて” 川島寿美枝

私の故郷のイメージは、家族揃って食卓を囲む、何もないけれど笑顔に包まれた家庭のある場所でした。しかし今年度の「掌編自分史作品集 望郷・郷愁 ノスタルジー ~今のわたし あの日の古里~」に目を通すと、子供時代に親を亡くされた方、親の都合で点々と転居を繰り返す方、経済的に苦労された方など、望郷・郷愁の思いは様々でした。でも作品には温かい思いに満ちあふれていました。出品者の方々は私と同じ年代の方が多く、共感できる思いが多々ありました。それは作者の優れた文章力の賜物でもあるのでしょうが、皆さんの、自分と故郷に対する熱い思いの表れでもあるのでしょう。

作品集を読んでいると、私自身、心の奥底に仕舞い込んだなつかしい言葉や当時の様子が私の記憶の扉から次々とあふれ出し、心を癒してくれました。

故郷は過去のものではなく、現在も様子が変わっても私達の心に住み続け、自分の子孫へと語り継がれていくものと実感しました。

Report205 はじめに一文字書いてみませんか 宮川 あけみ

「自分史」とはなんだろうかと思いながら、『平成28年度掌編自分史作品集 望郷・郷愁ノスタルジー ~今のわたし あの日の古里~』を手に取りました。この作品集は、全国各地から応募のあった短編147作品から選ばれた、41編が収められています。テーマは毎年変わり、今回は「故郷」です。誰にでもあり、誰もが忘れることのない「故郷」です。自分の中の「核」となりえるものといってもよいでしょう。この作品集には、そんな故郷への想いが詰まっています。内容で多いものは、やはり家族と過ごした時間です。特に、母親の姿は忘れがたいものなのだと感じました。その姿と「故郷」が重なって見えるようです。

「自分史」は、自分の歩んできた道(歴史)を一つひとつ振り返り、当時のできごとや気持ちを表したものだといえます。書いていくうちに、自分がよくわかるようになる気がします。みなさんも、他の誰でもない自分を知るために、一文字書いてみてください。そこから始めてみませんか。

Report206 「読んでみたらおもしろかった」 紀瑠美

春日井市が「自分史」に力を入れているのをご存じですか?文化フォーラム春日井には「日本自分史センター」があり、たくさんの寄贈作品を読めます。自分史普及のため、講座や作品公募もしています。

今回『掌編自分史全国公募』の作品集を初めて読みました。

巻頭の伊藤太春日井市長による「発刊に寄せて」を読み、応募作品のことや、自分史を広めるための春日井市の取り組みを知り、自分史への興味がわきました。

巻末の講評によると、常連の方々の精進もあって、今年は文章力の優れた作品が多かったとのこと。自分史はどうあるべきかも述べられていました。「自分史はおもしろそう」とわくわくしてきました。

審査員から高評価を受けたと紹介されていた3作品から読んでみました。なるほど、面白い。適当に開いたページの作品を読んでいきました。「おもしろいな」「ためになるな」という作品ばかり。自分史はいいものだなと思いました。

【FORUM PRESSレポーター】

第18回自分史フェスタ

特別講演「自分史を認知症の予防に!」

FORUM PRESSレポーターによる「わたしレポート」。

2017年2月26日(日)に開催された「第18回自分史フェスタ」で開催された特別講演「自分史を認知症の予防に!」のレポートです。

@文化フォーラム春日井・視聴覚ホール

Report200 認知症への関心の高さを実感 田中昭則

認知症と自分史に何の関係があるのか?と思うかもしれません。2月26日に開催した、『第18回自分史フェスタ「就活から終活へ」』の特別講演のテーマは、「自分史を認知症の予防に!」でした。会場内は中高年のお客さんで一杯で、認知症への関心の高さがうかがえました。

自分史とは何か、ということから始まり、精神医学や脳科学のような、専門的な話もありました。昔の事を思い出したり、家族や知人・友人から聞き取りをしたり、文章の流れを考えたり、実際に執筆することで脳が刺激されて活性化し、認知症を防ぐことができる、という内容でした。そのための具体的な方法と期待される効果なども説明されたほか、認知症発症時の脳の変化を画像で示されたりと、非常に内容の濃い特別講演でした。

Report201 自分史を書く+大脳機能の活性化=認知症予防!? 與後玲子

「自分史」を身近に感じてもらうことを目的に、毎年開催している『自分史フェスタ』。今年は、5つのイベントが開催され、その中の特別講演「自分史を認知症の予防に!」に参加しました。

自分史は、自分自身の過去の思い出や記憶を紐解き、それを書き記すことで人生を見つめ直すものですが、自分史を読んで、 自分の知らない時代・人の経験を知ることも、人生の幅を広げ、人生を構築する力を強くしてくれます。それはなぜか?特に高齢者は、人生を見つめ、将来について考えるとき、漠然とではなく死を現実的なものとして認識します。すると、残された時間について計画的に考えたり、健康に留意するようになるのです。また自分史を書いたり読んだりすることは脳機能を活性化し、認知症予防につながるそうです。今回、講師の柴山先生は、これらを詳しく説明されました。また、自分史を書く際の大脳機能について、あるいは、その機能の障害によって引き起こされる症状など、人間の脳についての興味深い話も聞くことができました。

Report202 「自分史、書くぞ~!」と意を新たにしました! マエジマ キョウコ

「自分史の精神療法的意義」― なんだか難しいお話です。「主に高齢者を対象として、人生の歴史や思い出を受動的・共感的な態度で傾聴する回想法により、脳が活性化し、活動性・自発性・集中力の向上、自発語の増加、認知症の進行を予防」? とりあえず「想い出すことって認知症に効くのかな?」と思いました。

そして「自分史を書く際の大脳機能」。専門的で頭がグルグルしましたが、想い出し、構想し、書いて、読み返してという一連の作業には、前頭葉・側頭葉・頭頂葉・後頭葉・海馬と、脳の全体を使うと教えていただきました。なるほど、これは「脳に良い」のだと納得。さらに「認知症予防のための10か条」など、すごく勉強になりました。

この日の「自分史フェスタ」では、この特別講演の他にも、エッセイ講座から就職活動のためのES(エントリーシート)の書き方講座、映画「いしゃ先生」(ヒロインのひたむきに生きる姿に涙が抑えられませんでした!)を実施していました。ほんとうに盛り沢山な一日でした!

【新人研修を終えて③】 ”問いかけ”の答えは!?

はじめまして。4月から、かすがい市民文化財団に入社いたしました、町田優衣と申します。

私がこの1ヵ月の新人研修の中で印象に残っているのは、様々なお話の中で投げかけられた

「地域に文化が根付くにはどうしたらいいと思う?」という問いかけです。

研修期間中、ギャラリーやホールを利用される市民の方とお話させていただく機会が何度かありました。

そのときに気付いたのは、文化活動を行っていらっしゃる方たちの表情がとても明るく、誇らしげで

あることでした。

私は、「文化はその地域に住む人たちが繋げて創り上げていくもの」だと考えています。

だからこそ、文化活動を積極的に行っていらっしゃる春日井市民の方たちの活動を支援していける

職員になりたいと思いました。

それが、問いかけの答えを見つけることに繋がるのではないかと思います。

…とは言いましても、すぐに達成できるわけもないので(「桃栗三年柿八年」と言いますし…)

少しずつ成長していきたいです。

よろしくお願いいたします。

【新人研修を終えて①】初めての街で、ドキドキの毎日

【新人研修を終えて②】新たな立場で、春日井を見る。