財団スタッフDIARY

0年0月の記事一覧

【FORUM PRESSレポーター】 こまつ座『國語元年』

FORUM PRESSレポーターによる「わたしレポート」。

2015年10月3日(土)に行われた『國語元年』のレポートです。

FORUM PRESSvol.72にもレポートを掲載しています。Report127はコチラからご覧いただけます。(PDF:5.13MB)

Report128 「近代日本と言葉」 ますだ けいこ

明治初期-日本中で方言が豊かに使われていた頃。「全国統一話し言葉」の制定を命じられた文部省官吏・南郷清之輔と、彼を支える出身もさまざまな南郷家の人々の大騒動をユーモアたっぷりに演じた、劇団こまつ座の『國語元年』を観ました。

日常的に共通語に接している現代の私たちは、共通語と方言を無意識に使い分け、その方言もずいぶん薄いものになっていると思います。ですが、この当時、方言は濃密です。そんな日本の縮図のような南郷家では、よくお互いを理解できるものだと思うほど、方言が飛び交い、わからない台詞がけっこうありました。そんな中、「統一話し言葉」を作ろうとする清之助の苦労は、滑稽でありながらも、それを命じたものへの辛辣な皮肉が表現されていたように思います。

いっぱい笑わせてもらったのですが、登場人物のほとんどが不幸に終わる結末に何とも言えない救われなさを感じました。同時に、これこそ井上ひさしさんの反骨精神の表れだとも思いました。

Report129 「みんな違ってもみんな同じ」 大橋正枝

始まってから気づきました。「あ、これは喜劇なのだ」と。そして唱歌にのって踊る姿はまるでミュージカルのようでもあります。文部省官史、南郷清之輔のお屋敷では、あちらこちらのお国訛りが飛び交っています。その中で、文明開花と称して全国統一話し言葉を制定するため、八嶋智人が演じる主人公、南郷清之輔と、その屋敷のものが孤軍奮闘する話でした。私はお国訛りを理解するのに頭をフル回転させなくてはなりませんでしたが、反対に軽快な訛りがリズムを感じさせます。『國語元年』は1985年にNHKのドラマとして放映され人気を博しました。聞き取れないお国訛りに字幕まで出ていたそうです。テレビの前で、聞いたことのある訛りに目を細め、笑っている姿を思い起こさせます。南郷家では家族写真を撮ろうとするたびに騒動が起き、ピンボケになってしまいます。それでも繰り返し写真を撮ろうとする姿に、話し言葉は違っても、家族で共有した時間を写真に残したい、という気持ちはみんな同じなのだと感じました。

吉田正記念オーケストラと共演の市民合唱団メンバー、久しぶりの再会&DVD鑑賞会!

みなさまこんにちは!1月も半ばに入り、ぐっと寒さが本格的になってきました。

1年の始まりとなるこの時期、寒さに負けず元気に過ごしたいですね。

さて、昨年末のことになりますが、12月22日(火)、文化フォーラム春日井・視聴覚ホールにて

吉田正記念オーケストラコンサート(11月28日@春日井市民会館)で市民合唱団として参加したメンバーが集まり、本番の合唱シーンを録画したDVD映像を鑑賞する会を開催しました。

約3ヶ月、全10回の練習を経て、本番の舞台に立った市民合唱団の皆さん。あの本番から約3週間ぶりの再会です。

この日は、合唱指導の河田先生や、ピアノ伴奏の金子先生も来てくださいました。

「久しぶり!」「元気だった?」まるで同窓会のような雰囲気のなか、

集まった皆さんも自然と笑顔がこぼれます。

DVDの上映がはじまると、指揮者の大沢先生の辛口トークや合唱指導の河田先生のパワフルなトークのシーンなどで、会場内に笑いが起こることもしばしば。

約40分間の上映中、皆さん、じーっとスクリーンを見つめていました。

鑑賞後は、市内の合唱サークルなどに所属するベテランメンバーに、自分たちの所属する合唱団体の発表会の告知や、メンバーの募集をおこなっていただく“合唱活動PRタイム”を設け、メンバー同士の交流を深めました。

真剣なまなざしでメモをとりながら、情報をチェックする方の姿も。

今回の公演がきっかけで、春日井市の合唱文化がますます盛り上がるような、素敵な出会いがありますように!!

あっという間に、DVD鑑賞会も終盤に。

帰り際、「あれ以来、合唱にハマっちゃったよ~」と、いつも元気な参加者の方から一言。

なによりうれしいお言葉でした。

今後も春日井市民会館や文化フォーラム春日井で、合唱団のメンバーの皆さんが元気よく歌っている姿にお目にかかれる日を楽しみにしています!

【入社1年目・新人スタッフ鈴木のアレコレ紹介】

Vol5.市民会館 年末の大掃除!

みなさまこんにちは!

2015年も残りわずかになりました。

新しい年にそなえて、年末に大掃除をされる方も多いと思います。

春日井市民会館でも、12月24日のクリスマスイブに大掃除を行いました。

毎日様々な催し物を行っている舞台に、感謝を込めて、隅々まできれいにします。

さて、突然ですが、スタッフ・横井が掃除機をかけている、このちょっとあやしげな通路は市民会館のどこでしょうか?

実は、舞台裏にある通路でした。

スタッフや出演者などが、左右の舞台袖(上手(かみて)・下手(しもて)といいます)を行き来するために使われます。

普段見ているステージの裏には、こんな通路があったんですね!

こちらは、舞台袖にある、綱元(つなもと)。

何本もある綱の先には、緞帳や舞台美術、照明機材などが吊ってあり、

必要に応じて上げ下げすることで、様々な舞台風景を演出します。

重いものがたくさんあるため、一歩間違うと危険な場所でもあります。

スタッフ・角野が1年間の無事故に感謝をこめて、溝の細かいほこりまで、きれいにします。

お次は、操作卓。

さきほどご紹介した、緞帳や映画用スクリーンの上げ下げの操作を行ったり、

マイクやCDの音量を調整したりする操作機械が並んでいます。

いつもここに座って操作しているスタッフ・松原が、

笑顔で磨きます。

掃除機の音にまじって、釘を打つ音がするので見に行ってみると…

大掃除中に見つかった余りものの板を使って、スタッフ・森田が道具を入れるための棚を制作中でした!

よく見ると、側面には鏡までついています。

出演者さんが舞台に出る直前に、お顔の確認ができるようにとのこと。

楽しそうな大掃除の様子に、スタッフの市民会館への愛を感じました!

普段お客様からは見えない場所だけれど、こうやって常にきれいに保たれているからこそ、

日々、催し物が安全に行えるのだと思います。

2015年、春日井市民会館、そして文化フォーラム春日井にお越し下さったみなさま、

本当にありがとうございました。

2016年も、皆さまに喜んでいただけるイベントを作っていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。

【FORUM PRESSレポーター】

朗読劇 司馬遼太郎「燃えよ剣」

~土方歳三に愛された女、お雪~

FORUM PRESSレポーターによる「わたしレポート」。

2015年9月19日(土)に行われた「朗読劇 司馬遼太郎『燃えよ剣』」のレポートです。

FORUM PRESSvol.71にもレポートを掲載しています。Report120はコチラからご覧いただけます。(PDF:8.04MB)

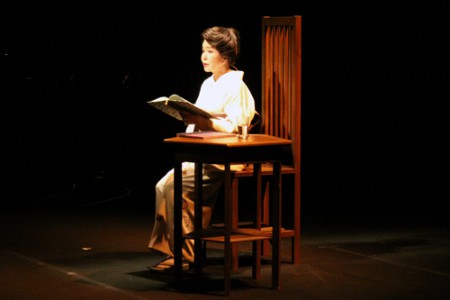

Report121 「朗読と音楽で奏でる“大人の恋”に感動」 紀瑠美

「さすが、大女優!」「一人で全てこなすのだから、すごいわね。男役、女役、ナレーションまで。刀売りの老人の役も見事だったわ」「素晴らしい演じ分けだったわね。土方の時は脚をかっと開いて肩も張り、声も体つきも男らしく、お雪になるとさっと脚を閉じ、しとやかで美しかったわ」「声もよかったわね」

幕間の休憩になると、感想を語り合う声が聞こえてきました。私も心の中で賛同しました。

一部は、お雪と土方の出会いと恋の始まり、二部は、二人の恋と土方の生き様が熱く語られました。頭の中に映像が見えました。十朱さんの迫真の演技に、会場の緊張感が高まっていくのを感じました。

盛大な拍手に送られ十朱さんが退場すると、それまで十朱さんに寄り添うように演奏されていた宮川さんのピアノが高らかに鳴り響き、感動が深まりました。

カーテンコールの十朱さんのチャーミングな挨拶と宮川さんの軽やかなピアノ演奏で、日常の世界に戻していただきました。

Report122 「新選組は浪漫だ!」 桝田敬子

新撰組隊内に鉄の規律を敷き、鬼の副長として恐れられた土方歳三と、その恋人・お雪の物語を朗読劇『燃えよ剣』で味わいました。ステージ上には五稜郭を連想させる五角形のテーブルと椅子。ピアノの前に、宮川彬良さん。そして和服姿の十朱幸代さんがひとり語り進めます。ただ読む(朗読)のではなく、ナレーターも含め何役も演じ分けます。歳三の時には、肩をいからせ、着物の前がはだけるほどの所作で、一人の男としての土方を、お雪の時には、気品がありながらも、自立した大人の女を情熱的に演じ、死を前にした命を燃やすかのような逢瀬が語られます。十朱さんの中に、いったい何人がいるのだろうと思うほどの熱演でした。最後、歳三は、一人官軍のただ中につっこみ、敵の頭上を飛び越えようとしたところで撃たれてしまいますが、その劇的な跳躍は、目の前にありありと浮かび、今も心に焼き付いています。伴奏のピアノのメロディも、物語の美しさを浮き立たせてくれました。

Report123 「熱い恋物語を聴きました」 かつみ I

五角形の小さなテーブルと木の椅子、そしてグランドピアノだけが置かれたシンプルな舞台。灰色を帯びた白い着物で登場した十朱幸代さんは、一番後ろの席から見ても、凛とした輝きを放っているのが分かりました。十朱さんが一人で土方歳三とお雪と周りの登場人物、そしてナレーションまでこなします。足を少々広げ、握りこぶしを膝に置いた時は歳三となり、体を左に向けて高めの声遣いになったらお雪です。かんざしに手を添えて小首をかしげ「これが恋?」と問うしぐさの、なんと可愛らしいこと。純情一途の恋が進むうちに、艶っぽい場面も何度か登場しました。聴衆であるこちらが気恥ずかしくなる程、なまめかしい描写もありましたが、そこはさすがの十朱さん。「大人の恋」と言われていただけに、品のある色気を存分に聴かせてくれました。宮川彬良さんの奏でるピアノ曲が二人の恋をより激しく切なく盛り立てて、情熱的なクライマックスへと導いてゆきました。

Report124 「ベテランならではの色香薫る一人舞台」 のぐちりえ

グランドピアノと椅子、小さなテーブルしかない舞台に、しっとりとした着物姿で現れた十朱幸代さん。宮川彬良さんの静かで繊細なピアノ伴奏にのせて、十朱さんの一人舞台『燃えよ剣』が始まった。

はっきり言ってしまうと、司馬遼太郎でも新撰組・土方歳三でも、十朱さんでもなく、今回の公演は宮川彬良さんの演奏目当てで観に来た。だが、十朱さんお一人で、「お雪」と「土方歳三」が出会い、そして次第に惹かれ合う二人の様を、情熱的に演じ分けるのを目の当たりにし、十朱さんのその演技力の高さと、その甘美ながらも切ない、色香薫る大人の恋の世界観に、グイグイと惹き込まれた。

印象に残ったのは、お雪と土方歳三が夕日を眺めるシーン。暗幕が開き、夕焼けを思わせる朱色のスクリーンと、お雪と歳三の感慨深げな掛け合いを表現する十朱さんの演技が相まって、その場に実際に居合わせたような気がした。

もちろん宮川さんの演奏は格別で、情緒豊かに奏でられ素晴らしかった。

Report125 宮川あけみ

舞台は、ピアノと椅子と机があるだけのシンプルなものでした。朗読劇とあるのに、こんなセットでいいのだろうかと思ったほどです。でも、幕が上がると、主人公の土方歳三とお雪の恋の話は、十朱さんの語りと合間に流れる宮川彬良さんのピアノ曲で構成されていると知りました。

十朱さんの語る『燃えよ剣』は、俳優たちが演じる姿が見えるほど臨場感にあふれていました。シンプルな舞台だからこそ、声に導かれ音楽に乗り、話の世界に入っていかれたのかもしれません。

新選組の土方歳三といえば、強い男のイメージがありました。恋や愛とは無縁に生きていた男。そんな歳三をお雪の視点から見ることで、この話が実際にあったものだと錯覚させられました。

十朱さんは、この話は「大人の恋」だと前置きをして語り始めました。その言葉通り、多くの人がこの「大人の恋」に魅了されていました。言葉のもつ力をとても強く感じた時間でした。

Report126 「わたしだけが知ってる恋する土方歳三」 伊藤弘子

私は司馬遼太郎さんの小説を読んだことがないし、新選組にも関心はありません。ただ、土方歳三がハンサムだということは知っています。司馬氏の創作上の人物とはいえ、その土方に愛されたお雪を、十朱幸代さんが演じる朗読劇という点に、大いに心惹かれます。

まず驚いたのは着物姿で登場した十朱さんの変わらぬ若々しさ、愛らしさと甘やかな声。

そして舞台左手の宮川彬良さんによるピアノの生演奏。結構濃厚なラブシーンの語りもあり、「おおっ」と思っていると、宮川さんの格調高い演奏がはやり立つ心を静め、また、いやが上にもその後の展開の想像を掻き立ててくれるのでした。お雪は、男性にとって都合のいい、余計なことに口を挟まぬ慎ましやかでありつつ情熱的な、恋人の典型なのかもしれません。でも彼女は、華やかなだけではなく毅然としています。ラストシーンで台本も見ず長いセリフを朗々と披露し、お雪を演じ切った十朱さんの並々ならぬ気迫と技量に息を飲みました。

【FORUM PRESSレポーター】

愛知県美術館サテライト展示「藤井達吉展」

FORUM PRESSレポーターによる「わたしレポート」。

2015年9月5日(土)~23日(水・祝)まで開催された「愛知県美術館サテライト展示『藤井達吉展』」のレポートです。

Report119 「いつまでも観ていたい!! ~癒される工芸品~」 前島恭子

穏やかな中に凛とした存在感。藤井達吉さんの作品には観る人の心にじんわり染み入ってくる優しさと強さが感じられます。

木本文平氏による特別講演会「藤井達吉の芸術」では、明治・大正・昭和と激動の時代を超えて、多くの人との交流や多彩な芸術活動が紹介されました。螺鈿や七宝など異なる手法を組み合わせた作品が多く、その素晴らしさに感動しました。

また、展示は書のおもしろさを書かれたものが中心でした。流麗な書、しっかりした楷書とさまざまな書体の文字が柳や梅の画と渾然一体となっていたり、主張していたり……。典雅な継色紙に書や画が自在に配されている掛け軸や屏風に目をうばわれます。ちんまりした我が家にも置けそうなさりげなさなのに、それを置くことでウチの格があがるような風格のある工芸品。「人間のいる空間そのものが美」という藤井さんの思いが伝わってきます。

会場のソファーに座って、一日中眺めていたい。そう思わされた展覧会でした!

【FORUM PRESSレポーター】

第85回かすがい芸術劇場

子どもとおとなのための◎読み聞かせ「お話の森」

FORUM PRESSレポーターによる「わたしレポート」。

2015年8月9日(日)に行われた「子どもとおとなのための◎読み聞かせ『お話の森』」のレポートです。

FORUM PRESSvol.71にもレポートを掲載しています。Report117はコチラからご覧いただけます。(PDF:8.04MB)

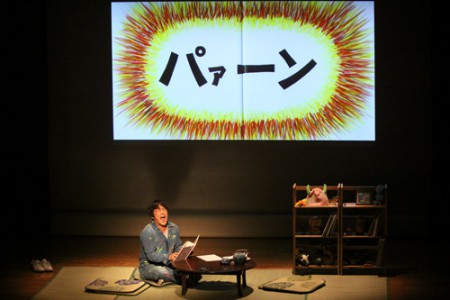

Report118 「読み聞かせのパワーと子どもたちのエネルギーに圧倒されました」 伊藤弘子

周りに小さい子どもがいないので、小林顕作さんのこともオフロスキーのことも、今、子どもにどんな童話が好まれているのかも知りませんでした。舞台の上には昭和の時代のような本棚やちゃぶ台が置かれ、舞台正面のスクリーンに絵本の絵が大きく写し出されます。子どもたちは舞台の目の前の専用エリアに立ったり座ったり、めいめい好きなように集っています。小林さんが登場すると、みんなはアイドルが現れたように、口々に叫び笑いころげます。絵本の朗読だけでなく子どもの心を摑むのが上手い人です。幼稚園や学校にこういう先生がいたら、人気者になるでしょうね。子どもというのはこんなに自由で生き生きとしているものなのかと、驚くばかりです。個人的には最後の『花さき山』のお話が良かったし、スクリーンに写し出される絵もきれいでした。子どもたちもこの時ばかりは静かに聴き入っていましたし、客席の若いお父さん、お母さんも一緒に楽しんでいる様子でした。

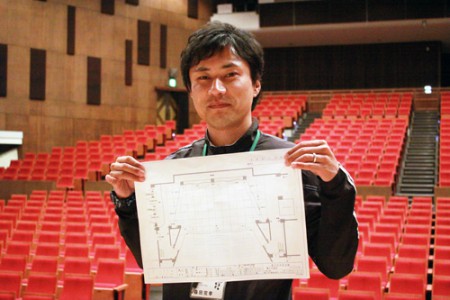

【入社1年目・新人スタッフ鈴木のアレコレ紹介】

Vol4.施設利用のみなさまへ 図面が使いやすくなりました!

みなさまこんにちは!

暦の上では冬を迎え、だんだん寒くなってきましたね。

お風邪などひかれていないでしょうか?

さて、前回の「アレコレ紹介」では、新しくなったホームページをご紹介しましたが、

先日、市民会館と視聴覚ホールの図面も新しくなりました!

文化フォーラム春日井と春日井市民会館では、

文化芸術活動を支援するために施設の貸し出しを行っており、

毎日、様々な団体・個人の方によるイベントが行われています。

イベントを企画する際に、主催者と財団スタッフとの間で、照明、舞台上の道具の置き場所など、

公演の情報を共有するために利用するのが、客席や舞台の設備、寸法などが分かる施設の図面です。

図面は、ホームページからダウンロードできるようになっているのですが、

それをこの度、リニューアルし、使いやすいものに変更しました。

図面は「施設利用案内」各施設のページの「詳細資料ダウンロード」からダウンロードできます。

⇒市民会館/視聴覚ホール

新しい図面を作ったのはこの方! 市民会館担当スタッフ、森田です。

私と同じく入社1年目のスタッフですが、舞台に関する知識豊富な森田は

すでに市民会館のことならお任せの、頼れる存在です。

「試行錯誤しながら作ったけど、ホームページに載せたら

早速使ってくれているお客様がいて嬉しかった!」

と喜んでいました。笑

印刷した図面に手書きで書き込むのかな?と思ったのですが、ほとんどの主催者の方は

図面をWebからダウンロードして、イラストレーターなどのソフトで必要な情報を書き込み、

スタッフと公演の情報についてやり取りしていくそうです。

私にとっては、施設の図面は見慣れないものでしたが、

「これを見れば舞台上の寸法が分かるから、

例えばピアノなど、置き場所や、どれくらい幅を取るかが正確に分かるんだよ」

と聞いて、あらゆる情報が書き込まれる図面は、

まさに公演の設計図のようで、なくてはならないものなんだなと実感しました。

市民会館や視聴覚ホールで公演を予定されている方は、ぜひ新しくなった図面をご活用ください。

また、公演を主催してみたいという方も、お気軽にスタッフまでご相談ください。

【入社1年目・新人スタッフ鈴木のアレコレ紹介】

Vol3.ホームページをリニューアルしました!

みなさまこんにちは!

少し前のことになってしまいますが、

10月初旬に、かすがい市民文化財団のホームページを少しだけリニューアルいたしました。

以前より良くなったと感じてくださっていたら嬉しいのですが、いかがでしょうか?

遅ればせながら、変わったところを簡単にご紹介します!

まずトップページ。

公演のチラシを、メインにどーんと使いました!

A4サイズの中に「この公演を観ていただきたい」という思いを詰め込んで作られる公演チラシ。

第一印象で「面白そう」と興味を持っていただける公演がひとつでもあったら幸いです。

事業担当スタッフ、相馬さんがチラシと一緒にポーズをとってくれました♪

新しいコンテンツも増えました!

現在1月・3月公演がチケット発売中の

『のだめカンタービレの音楽会』と

青少年のみなさまに公演を特別優待でご覧いただく

『青少年鑑賞サポートプログラム』

を紹介する特設ページです。

『青少年鑑賞サポートプログラム』は、青少年の方に、

文化・芸術にもっと親しんでもらいたい!と今年から新たに作られたプログラムです。

小中高生におすすめしたい公演を、コンサート・美術展・伝統芸能など

様々なジャンルから選び、特別価格や無料招待をご用意します。

事前にメールかFAXでお申込みいただいた方に、座席指定でチケットをお渡しします。

現在ご応募いただけるラインナップは、

1月と3月に行われる『のだめカンタービレの音楽会』小中高生優待価格¥500!

10月25日の募集開始から、多くのお問い合わせをいただいています。

まだ、初めて間もないプログラムのため、どういう制度なのか、分かりにくい部分もあるかと思います。

このページのお申込み方法をよくご確認の上、ぜひ、ご応募ください!

施設紹介の面では、「お子様連れの来館者の方へ」というページを作りました。

文化フォーラム春日井にはお子様連れのお客様が多くお越しくださいます。

初めて施設をご利用される方が、お子様を連れて施設の中を歩き回らなくてもいいように、

分かりやすいページにできたらと思っています。

現在は授乳室(赤ちゃんほっとスペース)のみ紹介していますが、今後内容をより充実させ、

お子様連れの方にも安心して施設をご利用いただけるよう、情報発信していきます。

その他にも細かいところで、ホームページは随時リニューアルを続けています。

より見やすく、楽しいホームページを目指していきますので、

ご意見やご感想などありましたらぜひお聞かせください。

【FORUM PRESSレポーター】

チャイコフスキー3大バレエ・ハイライト「キエフ・クラシック・バレエ」

FORUM PRESSレポーターによるイベントレポート。

2015/8/1(土)に開催された「チャイコフスキー3大バレエ・ハイライト キエフ・クラシック・バレエ」を、レポーターが紹介してくれました。Report114はFORUM PRESS vol.70からどうぞ(PDF:5.79MB)

Report115 「本物の芸術を 子どもと共に」 紀 瑠美

客席は親子連れでいっぱいで、バレエを習っていると思われる髪型の子もたくさんいました。開演10分程前に、客席後方に着席した子ども達がいました。共演するために春日井市内のバレエ教室から選ばれた12人に違いありません。出番までステージを見るのでしょう。きらきらと輝いた笑顔が印象的でした。ステージでの踊りは堂々として、素敵でした。「子どもたちに本物の芸術を伝えたい」という願いのもと創設されたバレエ団は、レッスン体験会やリハーサル見学会も開催しました。子ども達にとって素晴らしい経験となったことでしょう。

プロのアーティスト達が創り上げたステージは、華やかで見応えがありました。名門『キエフ・バレエ』のプリンシパルであるフィリピエワが演じた『白鳥の湖』のオデット姫は、とても優雅でした。『眠りの森の美女』で王子を演じたスホルコフの力強いソロに客席からは盛大な拍手が送られました。『くるみ割り人形』はいろいろな国のダンスが見られて素敵でした。

Report116 「『お姫さま』がいっぱい!! キラキラの夢っ!!」 前島恭子

なんて軽やか! なんて優美!! どうしてあんなに高く跳べるのでしょう。舞台の上だけ、かかる重力が違っていたのではないか……と思うほど。

『くるみ割り人形』は人形の国のパーティーのシーン。スペイン、中国、ロシア、フランスと特徴のある踊りのあとにクララと王子、そして『花のワルツ』。華やかさに心も躍ります。

一転して暗い湖。悪魔のロットバルトの舞いで『白鳥の湖』は始まりました。ジークフリート王子はりりしく、白鳥のオデットは優雅ではかなげで……。しなやかな動きに魅せられました。

『眠りの森の美女』は最初のワルツで春日井の子どもたち12人が登場! 懸命な踊りがとても可愛くて心がなごみます。続いて『青い鳥』『長靴をはいた猫』『赤ずきんちゃん』に『シンデレラ』、オーロラ姫とデジレ王子の結婚式 - 物語の世界にうっとりしました。

華麗なひとときはキラキラふわふわ夢のようでした。

そして踊った春日井の子どもたちへ。「キミたちの舞台を待ってるよ!!」

【FORUM PRESSレポーター】

「松竹大歌舞伎」

FORUM PRESSレポーターによるイベントレポート。

2015/7/17(金)に開催された「松竹大歌舞伎」を、レポーターが紹介してくれました。Report109はFORUM PRESS vol.70からどうぞ(PDF:5.79MB)

Report110 「ああ楽しかった 歌舞伎は庶民の娯楽」 伊藤弘子

襲名披露+上方歌舞伎+親子三代の共演は、私にとって初めての取り合わせで、三倍楽しめる内容になっていました。『双蝶々曲輪日記 引窓』は、四代目中村鴈治郎演じる南与兵衛とその妻、母、罪を犯した義理の兄弟の思いが複雑に絡んだ世話物で、じっくり魅せます。

『口上』では、お元気な坂田藤十郎の姿とハリのある声に驚きました。

一番楽しみにしていたのは『連獅子』です。歌舞伎に詳しくない者としては、あの派手な毛振りしか思いうかばなかったのですが、狂言師や旅僧の前段があることを今回初めて知りました。イヤホンガイドの解説が大変参考になりました。

個人的には仔獅子役の中村虎之助のキレのある動きに、将来性を感じました。

毎年の恒例行事になっている松竹大歌舞伎、今回もセミナーや歌舞伎弁当付き解説など、いろいろ趣向が凝らされていて、特に若い人が気軽に歌舞伎を楽しめる企画を、今後も続けてもらいたいと思いました。

Report111 「念願かなって 初歌舞伎」 紀瑠美

私にも面白さがわかるのかしらと不安もありましたが、存分に楽しめました。あらすじを頭に入れ、イヤホンガイドのイヤホンを片耳に入れ、いざ客席へ。

四代目中村鴈治郎襲名披露公演ということで、一幕目は、成駒家のお家芸より『引窓』です。役者の生の声に私の耳が慣れていないのと、独特の言い回しに、セリフの聞き取りにくさはあったものの、役者の演技は素晴らしく、話も面白いので引き込まれました。家族の互いを思いやる心に感動しました。

幕間にイヤホンで鴈治郎さんのインタビューと、口上についての解説を聴きました。

二幕目『口上』は、正装した役者がずらりと並び、一人ずつ挨拶します。役者同士の間柄や公演にかける想いなどがわかりました。

三幕目の『連獅子』は、親子の獅子を実際の親子が演じており、子を育てる親の気持ちがよく表現されていました。獅子が毛を振り回しながら踊る姿は美しく、笛や歌、三味線の音色も華やかでした。

Report112 「あちらの世界とこちらの世界」 大橋正枝

歌舞伎役者は毎日、現代とあちら(舞台)の時代を行き来しているようなものだと聞いたことがあります。なるほど、歌舞伎からその時代の風景や、日本のルーツまでも垣間見ることができると思うと大変面白いのです。

『引き窓』では浄瑠璃、三味線が悲哀をかきたて、情の厚い日本人の魂を見た気がしました。

中村翫雀改め、四代目中村鴈治郎襲名披露の『口上』は 色とりどりの裃、かつらにまで家の決まりがあるとのこと。そのしきたりと礼儀を眺めながら、口上の途中でタイミングよく掛けられる大向うが、粋で気持ちがよかったです。あちらの世界(舞台上の時代)からこちらの世界(現代)への口上、聞いているだけで身が引き締まる思いでした。

最後の中村扇雀・虎之介親子で務める舞踊『連獅子』での、指先まで神経が通ったような所作は、美しくキレがいい。 息のあった唐獅子舞は子獅子を谷底に突き落とし、這い上がってくる我が子を心配する親獅子の如く、中村扇雀が我が子に厳しい稽古をつける様子を想像させてくれました。

Report113 「よっ! 成駒屋!」 前島恭子

歌舞伎ってこんなに面白いものだったの?!

『双蝶々曲輪日記 引窓』で描かれるのは、運命と義理と情愛の間で揺れる女二人。乱れる心は現代でも変わらない母の、そして女の心です。しんと胸に迫るものがありました。続くお披露目口上は、華やかな中にも格式高く、でもちょっとお茶目な口上もあって、遠い世界だと思っていた歌舞伎役者の方々が、ふと、近しく感じられて嬉しくなりました。トリを飾る『連獅子』は、二人の僧の狂言をはさんで、親子ならではの阿吽の呼吸の舞いに魅せられました。

見せ場になると「成駒屋!」「音羽屋!」「山城屋!」……。大向うから声がかかります。そのかけ声がさらに舞台を盛り上げるのです。まさに舞台と観客がひとつになる一瞬。歌舞伎の醍醐味は舞台を観るだけでなく、こんな瞬間にもあるのでしょう。

敬遠していた伝統芸能・歌舞伎。言葉も言い回しも難しいけれど、いつか「よっ!成駒屋!」と声をかけられるようになりたいなぁ。