財団スタッフDIARY

0年0月の記事一覧

【FORUM PRESSレポーター】蝶花楼桃花 真打昇進披露公演

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2023年6月25日(日)に開催された

蝶花楼桃花 真打昇進披露公演をレポート!

Report497 【新たな世界に出会った日】関谷正明

「真打昇進披露公演」。このパワーワードに引き寄せられ、初めて落語を観に行きました。

初めは春日井出身の柳家しろ八さん。温まった会場の笑いを絶やさぬまま、続く3人の噺家さんが各々の語り口を披露してくれました。仲入後、幕が開けると5人が横一列に並んでの口上です。何か厳かな事が始まる?と思いましたが、気さくな雰囲気。「同じ釜の飯を食ってきた」絆を感じる口上でした。次の浪曲で少し違った世界観に触れ、いよいよ桃花師匠の登場。師匠の名前にちなんだ桃花台やピーチライナーといった掴み十分の枕の後で始まった演目は「徂徠豆腐(そらいどうふ)」。豆腐屋とお侍のやりとり、豆腐屋夫婦の会話、そのお侍が出世して再会した場面、これら全てで情景がハッキリと浮かんできて、「これが落語の世界なんだな」と、伝統芸能のもつ深みと心地よさを感じました。「落語ってどんなもの?」から、「また行ってみたいかも」に変わった1日でした。

Report498 【初めての落語の舞台】村岡明美

学校で見かける光景を落語にした春風亭昇々さんの「指定校推薦」は、ともすれば笑うに笑えない話ですが、高座は笑いに包まれた別世界。深刻な話も「肩肘張らずに生きていこう」というメッセージにあふれます。大きな身振り手振りで表情も豊か。何役も巧みに演じる様に魅了されました。

私にとって落語は「父がラジオで聞いていた」「中学の文化祭で見た」という“遠い記憶”の存在でしたが、あらためて、二つ目・真打昇進・出囃子…など、耳にしたことのある言葉を調べてみると、それは奥深い落語の世界への入り口でした。

蝶花楼桃花さんのお披露目口上の時の客席との一体感、初めて生で聴く浪曲の迫力、慣れたお客さんの「そろそろだ」というワンテンポ早い笑いなど、すべてが新鮮でした。満員の客席には、小学生の姿もあちこちに。若くして落語に出合ったことを羨ましく思いながら、次代の落語を支える彼らに「通になれ」とエールを送っていました。

【FORUM PRESSレポーター】帰ってきた びわ湖ホール 四大テノールコンサート

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2023年6月11日(日)に開催された

帰ってきた びわ湖ホール 四大テノールコンサートをレポート!

Report495 【手拍子が響くテノールコンサート】松葉栄子

文化フォーラム春日井で見たPR動画で「これは面白そう」と期待していましたが、想像以上でした! “美しい声” “歌が上手い” のはもちろんですが、そこに笑いの要素も盛り込まれており、フォーマルな音楽会とは違う異色のオペラコンサートでした。選曲も王道のオペラをはじめ、Jポップやロックも。オペラファンも、これからファンになる人も、オペラへの垣根がぐっと低くなったに違いありません。衣装替えも流れの中にしっかり組み込まれ、「まさか、そこまでは無いよね」と思っていたら、カツラや長靴を加工したアヒルまで!そして、実にイイ声で歌います!歌いだすと周囲の雰囲気が変わり、まるで、短編の舞台を観ているようです。ピアノの植松さんが編曲した『春日井よいとこ』では周囲から手拍子。気づけば歓声も聞こえるように―。“四者四様”の歌声に魅了され、誘った友人にもお礼を言われて大満足。心から楽しくて、素敵なコンサートでした。

Report496 【感動テノールと笑いのやすらぎコンサート】奥村啓子

♪我は湖の子、さすらいの~(琵琶湖周航の歌)♪4人の体の奥底から湧き響く迫力の歌声は、大きな渦となり会場を包みこみます。オーケストラのような豪華な響きが、観客を酔わせます。会場を響きで唸らせ、心に熱いものを運び込む歌声に、拍手はどんどん高まり、ついにはスタンディング・オーベーションに至りました。

極上のオペラ、カンツォーネをたっぷり聴かせるだけでなく、ユーモア溢れるコントなども。自称するグループの略称BST(Biwako Super Tenors)は、韓国の人気グループを連想させますが、「ぶっさいくテノールではありませんよ」と笑いをとります。昨年の市民第九演奏会にも出演された古屋彰久さんがフレディ・マーキュリー風衣装で登場したときは、「あの曲を歌うの?」と胸が高鳴りました。

フィナーレは、煌びやかな衣装で♪マツケンサンバ♪そして、輝く明日を願って♪オー・ソレ・ミオ♪感動のコンサートでした。

【FORUM PRESSレポーター】春日井市制80周年記念 第30回日本舞踊鑑賞会

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2023年5月14日(日)に開催された

春日井市制80周年記念 第30回日本舞踊鑑賞会をレポート!

Report493【見どころたくさん‼】原 宗也

私にとって日本舞踊の鑑賞は初めての体験で、驚きの連続でした。

まず目を引いたのは、舞台美術のすばらしさです。屏風一枚だけのシンプルな構図の舞台もあれば、藤の花や桜、雪など壮大で可憐な舞台など様々です。

観客のみなさんが最も盛り上がっていたのは、一瞬で行われる早着替えのシーンです。鮮やかな水色の着物が瞬時に緋色へと変化した様は、鮮烈に目に焼き付いています。

最後を飾った坂東玉三郎さんの舞では、舞台上に装飾などは一切なく、白い着物に傘、舞台袖には三絃と箏というシンプルな構成。その舞をみてびっくりしました。どこまでも静かで繊細で、粛然としているのです。ゆっくりとゆっくりと進む丁寧な動作や表情の変化によって物語性や情感が伝わり、舞台へと惹き込まれました。この静と動の絶妙なバランスが、日本舞踊の真骨頂なのかもしれません。終演後すぐ、「また観たい!」と思いました。やみつきになってしまったようです。

Report494【玉三郎さん登場に、盛大な拍手!】紀瑠美

「玉三郎さんが、春日井に来てくださるの?!」。日本舞踊を習っている中学生の娘も大喜びです。

当日、娘と訪れた会場は、雨にもかかわらず着物姿の方も多くて華やか。前半は地元舞踊家8名が順に舞い、舞台や衣装の豪華さと美しい踊りに、あちらこちらから感嘆の声が上がりました。

いよいよ、坂東玉三郎さんの登場です。梅川壱之介さんの紹介で玉三郎さんが現われると、客席からは割れんばかりの歓迎の拍手。2人のトークは面白く、「歌舞伎役者になるつもりはなかったんです」という玉三郎さんの発言には会場がどよめきました。続きを聞いて、 好きという思いと御縁が大切と実感。「春日井に、また呼んでください」と言ってくれたのも嬉しくて、皆で拍手を送りました。

玉三郎さんは、特別な衣装や化粧をつけない“素踊り”で「雪」を舞いました。ゆっくりとした動きで、たおやかに表現。その美しさに惹き込まれます。終演後は盛大な拍手が響いていました。

【FORUM PRESSレポーター】夜コン 協奏曲をロビコンでⅡ「ラフマニノフ生誕150周年」

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2023年5月12日(金)に開催された

夜コン 協奏曲をロビコンでⅡ「ラフマニノフ生誕150周年」をレポート!

Report492【音に色のある不思議】宮川あけみ

Report492【音に色のある不思議】宮川あけみ

この夜コンの密かな楽しみは、隣接のギャラリーで開催していた展覧会「エチカ」の画家・山田雅哉さんとピアニストの秀平雄二さん、蒔田裕也さんのトーク・セッション。生誕150周年を迎えたロシアの作曲家セルゲイ・ラフマニノフと音楽院の同級生で、ライバルであったアレクサンドル・スクリャービンの作品をピアノ2台で奏でます。

なぜ楽しみなのか。それはスクリャービンにあった、音に色がついて見える「共感覚」を山田さんも持っていて、音楽と絵画の関係性や捉え方について、音楽家2人とどう違うのか興味がありました。「音に色があるか」と問われた蒔田さんの、「絶対音感には(色は)ない」との答えが印象的でした。感覚の違いとはいえ、音に色があることの不思議を思わずにはいられません。

トーク後に演奏されたスクリャービンのアンダンテには、心なしかキラキラした光や風の気配が。“音楽に色を観る”。少しだけわかったような気がします。

【FORUM PRESSレポーター】新進作家支援事業 山田雅哉『エチカ』

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2023年4月29日(土)~5月21日(日)に開催された

新進作家支援事業 山田雅哉『エチカ』をレポート!

Report487 【水の流れる力が生む一瞬の美しさ】みと満寿美

「美しいものをどんなに上手く絵画に再現できても、実物の魅力は超えられない」。これが山田さんの水の流れる力を借りた抽象画の出発点なのだそう。印象的だったのは、立春、立秋といった二十四節気ごとに、春日井での暮らしの中で感じたインスピレーションを描いた24枚の絵です。自然の美しさを出すため、鉱物の粉末である日本画材の岩絵具を使用。季節がそれぞれ持つ空気感、空や水の色。木々が芽吹き、田んぼに水が張られ、田植えが始まり、やがて稲穂がたわわに実る。最も寒い時期の、気持ちが縮むほどの冷気。花が咲き、月が美しく夜空を照らす。雪が舞う。そういった生活の中で得る五感が24枚+3枚の雪月花の絵に表されていました。個人的には、4月5日頃を表す「清明」や11月20日頃の「小雪」、雪月花の1枚「月」の絵が好きです。

抽象画はよくわからないから苦手でしたが、山田さんの絵を見て、ただ感じればいいのかも知れないと思いました。

Report488 【作品は、生き方そのもの】紀瑠美

作品の色合いが目をひくチラシ。「新進作家支援事業を始める」というフレーズに興味がわきます。「どういう人が選ばれますか?」。財団担当者に尋ねると、様々な人が行き交う公共施設なので”ひらかれた”展覧会であるべきで、作家自身も”ひらかれた”人であることが求められる。新しいことに挑戦した作品であることも大事、とも。

山田さんは大学で日本画を学び、新技法を生み出しました。卒業後は中学・高校で美術を教え、年1回は展覧会を開くと決めて、作家活動もしてきました。会場には、高校時代の油絵から最新作までが並び、作風の変化に驚愕。ギャラリートークでは、時々に何を求めて創ったのかなどが語られ、心惹かれました。今の自分を全部出し切ったと微笑んでいた山田さんは、会期後すぐに新作に取りかかったそう。良い作品を創るために、人生のあり方までも律して一生懸命に制作する。そんな彼の作品に励まされた人も多かったように思います。

Report489 【色のダンス】原宗也

透明なガラスのコップに入った水に絵の具を垂らした瞬間、水の中で絵の具は自由自在に踊り狂い、次第に溶けて水全体が淡く色づきます。まるで、その過程の一瞬を切り取ったような作品たちです。

会場には青系の色を感じる作品が多く展示されており、涼やかな雰囲気に包まれていました。近くで観察すると微細な粒子が緻密に描かれており、「どうやって描くのだろう?」と想像しながら鑑賞するのが楽しかったです。後に調べたところ、山田さんは「音楽の視覚化」をテーマに抽象絵画に取り組まれているとのことでした。音は奏でられた瞬間、空気に溶けてなくなってしまいますが、そのような音の儚さと同時に、力強さも見事に捉えていることに感心させられました。

この展覧会を通じて、私は絵画と音楽が交差する奇跡の瞬間に立ち会うことができたのかもしれません。会場を出たあとには、まるでオーケストラを聴いた後のような、澄み切った心地良さが残っていました。

Report490 【新技法で動く色の行方】松葉栄子

会場には85作品が展示してあり、見応えがありました。音楽をモチーフにした作品は、墨を流して描いた柔らかな曲線が音の流れのようです。色々な技法で描いた学生の頃から現在までの作品は、同じ作家さん?と思うほど変化に富み、とても刺激的でした。墨流しを応用して、山田さんが確立した「新案墨流し技法」による二十四節気と雪月花が、部屋を囲むように並べられていました。雪・月・花の3枚が並ぶ光景は、それぞれが共鳴し、キャンパスの枠を超えた広がりを感じました。使われる岩絵の具は、比重の違いがあるからこその美しさなのか、奥行きの出し方に引き寄せられます。強すぎると思った黒は、絵の中でアクセントになり、白や他の色を際立たせていました。ギャラリートークでは、人柄が表れるような丁寧な解説で、哲学にも触れて作品の奥深さを感じましたし、缶バッチ作りを体験できるワークショップもあり、感性がおおいに満たされる時間となりました。

Report491 【生まれるものと生み出されるもの】高塚康弘

入口すぐの、いろいろなアイデアを寄せ書き風にまとめた作品は、実際に山田さんのアトリエ入口に掲げられているものだそうです。絵そのものが一つの音楽であるような作品のため、用いる技法は水面に落とした絵の具が描く模様を紙に写し取る「墨流し」と「垂らし込み」。目の前で生まれる模様に反応する作業を重ねていくうちに、制御できないものに対するある種のコントロールも生まれてくるのだとか。この展覧会のために一年がかりで制作された新たな連作は、二十四節気それぞれの季節に応じて変化する色や響きをとらえたような作品。それは、学んだ日本画も、教壇での経験も、日々走る「ふれあい緑道」も、山田さんの人生と生活の様々な場面を映し出す鏡でもあるのでしょうか。

別室に流れる紹介映像では、渓谷の光の中、立てられた屏風のそばで演奏する音楽家の姿。さらに年月を重ねた時、山田さんが向き合う水面にはどんな模様が浮かんでいるでしょうか。

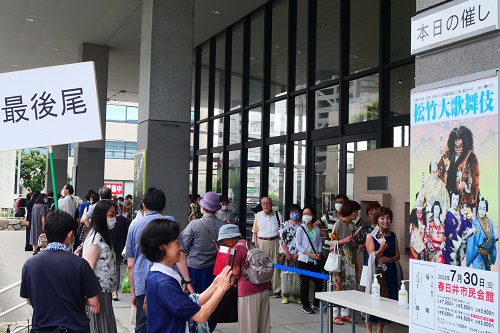

【FORUM PRESSレポーター】令和五年度 松竹大歌舞伎

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2023年7月30日(日)に開催された

令和五年度 松竹大歌舞伎

Report510 【初鑑賞の演目!驚きの連続!】田本莞奈

毎年恒例の「松竹大歌舞伎」が4年ぶりに開催されました。平日に上演されることが多く、中学生の私は、なかなか観劇できませんでしたが、今回は日曜日ということで久しぶりに観ることができました。

会場に入ると、花道には菊のセットが。1つ目の演目『菊畑』の大道具に、始まる前からワクワクします。『菊畑』は台詞も多く、衣装も華やか。見せ場では、コロナ禍で制限されていた大向うを久しぶりに聞くことができました。2つ目は『土蜘』。題名から地味な演目を想像していましたが、実際は豪華で迫力満点。前半に出てきた胡蝶の舞は美しく、習っている日本舞踊で踊ったことのある振りが多かったのも嬉しかったです。そして、千筋の糸が繰り出されたのは圧巻で、客席からも「お~」と声が上がりました。放たれた糸をさっと回収する後見も格好良かったです。

見応えのあった「松竹大歌舞伎」。夏休みの思い出の一つとなりました。また来年も観られるといいな。

Report511 【親子で楽しむ歌舞伎の醍醐味】紀瑠美

娘が伝統文化に興味を持ったことをきっかけに、歌舞伎を楽しむようになって約10年。公演に先立って開講される葛西聖司さんの歌舞伎セミナーや当日のイヤホンガイドなどで知識をたくわえ、鑑賞時の面白みも増えました。今回はイヤホンガイドは借りず、娘と共に客席に。歌詞も台詞もほぼ聞き取れ、話の展開にもついていけます。皆さんがどっと笑った瞬間に私も笑っていました。

『菊畑』では細やかな感情表現に心打たれ、『土蜘』では舞の美しさや大勢での立ち回り、繰り出される糸の迫力に感動。生演奏も素晴らしく、幼い頃に鼓を習っていた娘も「また演奏したくなった」と感激していました。

“学生の特券”の効果でしょうか、夏休みの客席には小学校低学年と思われる子どもたちの姿も。中学生になった娘の、今も感覚で歌舞伎を味わう感想に、「そんな楽しみ方もあるのか」と毎回驚きます。子どもの感性が何を捉えたのか、それを聴くのも親子鑑賞の醍醐味です。

【FORUM PRESSレポーター】春日井市東部市民センター40周年記念コンサート 高蔵寺クインテット

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2023年7月2日(日)に開催された

春日井市東部市民センター40周年記念コンサート 高蔵寺クインテットをレポート!

Report512 【ぜひ再結成を!】みと満寿美

豪華な顔ぶれによるこの日だけの “一期一会の五重奏”は、終始温かい拍手と笑いに包まれていました。素晴らしいキャリアをお持ちの5人全員が、出身や在住など春日井にゆかりがあり、親近感も湧きます。私は、知り合いの幼馴染さんがご兄弟で出演されると知り、興味を持ったのでした。

東部市民センターのホールはコンパクトなので、室内楽がよく合います。ソロ、二重奏、三重奏、五重奏と幾つもの形を楽しませてもらいました。個人的には、バッハ「無伴奏チェロ組曲」が良かったです。チェロが出てくる今年の本屋大賞第2位『ラブカは静かに弓を持つ』を読んだばかりで、特に沁みたのだと思います。最後のシューマン「ピアノ五重奏曲」は圧巻でした。クラシック音楽に詳しくなく、初めて聴いた曲ですが、五つの楽器が気持ちよく鳴り響き、華やか。聴き慣れた曲のように楽しめました。

耳も心も満たされた贅沢な演奏会、ぜひまた実現してほしいです。

Report513 【ふたたび出会うまで】宮川あけみ

東部市民センター開館40周年記念のステージに立つのは、春日井ゆかりの演奏家5人の「高蔵寺クインテット」。34年前、ここで初リサイタルを開いたチェロ奏者・山本裕康さんを中心に、ヴァイオリンの山本友重さんと瀬木理央さん、ヴィオラ・小林伊津子さん、ピアノ・河尻広之さんが集まりました。演奏は独奏、二重奏、三重奏と編成を変えながらの全6曲。最後は、シューマンの「ピアノ五重奏曲変ホ長調」を全員で。どの編成も息が合っていて、毎日このメンバーで弾いているのでは、と思わせる技量はさすが!1日限りなんて本当にもったいない気分です。アンコールは唱歌「故郷」。そこで裕康さんが語った「次の34年後に私はいないと思いますが、春日井出身・在住の若い方が引き継いでくれると思います」。縁を大切にした言葉であり、選曲だと思うと、心にグッときました。さらに、次代に託した約束と捉えてもいいでしょうか。“その時”が待ち遠しいです。

【FORUM PRESSレポーター】夜コン 雅楽「七夕に聴く幽玄の調べ」主韻会

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。 市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。 今回は、2023年6月4日(日)に開催された 第282回 夜コン 雅楽「七夕に聴く幽玄の調べ」主韻会

Report509 【楽しみ方は、夜コンならでは】紀瑠美

Report509 【楽しみ方は、夜コンならでは】紀瑠美

七夕の夜、あいにくの雨にも関わらず満席。舞台には鮮やかな楽器が並びます。雅楽は夜コン初登場。財団スタッフの思いのこもった挨拶に場が温まったところへ、奏者が客席後方より列をなして登場です。20人はいるでしょうか、胸が高鳴ります。 管弦『黄鐘調音取~越天楽残楽三返』で幕開け。結婚式などで耳にする有名な曲です。妙妙たる演奏に盛大な拍手が送られ、「雅楽でこんなにも拍手がいただけるのは珍しい」と進行役の方が喜びを伝えます。格式ある場なら拍手も控えめになるかもしれませんが、自由な楽しみ方で存分に味わえるのが夜コンの良さ、と嬉しくなります。二曲目は七夕にちなんで朗詠「壱越音取~二星」、三曲目は舞楽「白濱」。異なる趣向の演目と興味を引く分かりやすい説明に、観客を楽しませようという心遣いを感じました。 「来年も伝統芸能を」という財団スタッフに期待しつつ、いにしえの音色の余韻に浸りながら帰路につきました。

【FORUM PRESSレポーター】トークイベントvol.4「家族のこと 話そう」を話そう

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2023年6月4日(日)に開催された

トークイベントvol.4「家族のこと話そう」を話そうをレポート!

Report508 【深くて楽しい自分史トーク】紀瑠美

自分史の新企画として始まったトークイベントの第4弾。毎回、登壇者もテーマも魅力的で、かなり面白いです。今回も期待以上でした。フリーアナウンサー・深谷里奈さんの明るくテンポの良い進行に、中日新聞の記者・長田真由美さんのトークも弾みます。

タイトルの「家族のこと 話そう」は、同紙の連載企画。著名人が家族について話す記事からは、その人の新たな一面を知れたり、生き方のヒントを得たりすることも。

長田さんは、15人ほどいる担当記者の1人。「自分の家族の課題や関心につながる人を取材対象に選ぶことで、自分が取材する意義がある」と話していたのが印象的でした。限られた時間で「これだ!」と思える記事の核となる話を引き出すために、下調べを入念に行い、当日は対話の中で相手との共通点を見出して距離を縮めます。「話したい」ことを話してもらい、その人の言葉や表現を記事に反映することを大事にする心、見習いたいです。

【FORUM PRESSレポーター】ダ・カーポ デビュー50周年コンサート

「FORUM PRESSレポーター」による「わたしレポート」。

市民ボランティアが、かすがい市民文化財団のアレコレを紹介します。

今回は、2023年4月23日(日)に開催された

ダ・カーポ デビュー50周年コンサートをレポート!

Report484 【生涯現役‼】原宗也

名曲「結婚するって本当ですか」でおなじみのフォークデュオ、ダ・カーポ。2007年からは娘さんもフルートで加わり、3人グループになりました。

オープニングは新曲「愛があるなら頑張れる」。コロナ禍でコンサートを開催することも満足にできない中、歌手として自身を鼓舞する思いで書かれた曲です。力強くリズミカルな2人の歌声を、フルートの優しい音色が支えます。10曲目の「Méméのワルツ」は、去年誕生したお孫さんを思って書いた曲。Méméとはフランス語でおばあちゃんのこと。会場にはダ・カーポと同年代の方々が多くいらっしゃり、孫の愛らしさを全面に表現したこの曲では、共感して思わず手拍子を送る姿が見られました。

デビューから50年。70歳を超えても新曲を発表し続ける、ダ・カーポの情熱と才能はまだまだ衰えを知らないようです。コンサートを観た人たちは、彼らの溢れる若さに魅了され、活力をもらったことでしょう。

Report485 【心の奥の何かを思い出しました。】関谷正明

50周年の節目のコンサートが、我が町、春日井で開かれました。開演と共に始まった、まさとしさんの面白トークと広子さんのちょいボケトークの絡みが絶妙で、会場が一体感に包まれます。お二人が歌ったアニメ映画「地球へ…」の主題歌を生で聴けて喜んでいると、FMラジオ「音楽遊覧飛行」のイントロが流れ、日本の原風景を思い起こさせる唱歌へと続きます。数々の曲に聴き入っていると「♪流氷とけて~」と懐かしいメロディが。学生時代、初めて北海道を旅したときに宗谷岬で流れていた曲です。感慨に耽っている中「結婚するって本当ですか」で場内の手拍子は最大となり、その熱気はアンコールまで続きました。コロナ生活を励ます曲、ウクライナ情勢を憂う曲、人生まだまだこれからと元気づける曲など、50周年を迎えるというのに、こんなに精力的に新譜を発表し続けていることに驚きです。これからの活動がますます楽しみになるコンサートでした。